いよいよ多くの大学で一般入試の出願が始まりました!

受験生の皆さんは準備万端でしょうか?今回は、出願時に気をつけるべき重要ポイントをまとめました。大学によって出願方法や出願料が異なるので、最後までしっかり確認して進めましょう!

1.出願期間と締切日を確認しよう

大学ごとに出願開始日や締切日は異なります。特に郵送提出が必要な場合、「消印有効」か「必着」かを確認して、余裕を持って手続きを行いましょう。

確認項目

出願開始日と締切日

書類提出方法と提出期限

インターネット出願の登録情報が正しいか

2.出願方法の違いに注意!

多くの大学はインターネット出願を導入していますが、書類提出が必要な場合もあります。必ず募集要項を確認し、手続きを進めましょう。

よくあるミス

志望学部・学科の選択ミス

書類の漏れや不備

証明写真のサイズや背景色が規定と異なる

3.出願料の確認と支払い方法

大学ごとに出願料や支払い方法が異なるため、募集要項を見て最新情報を確認しましょう。

出願料の目安

私立大学:30,000円〜35,000円

国公立大学:17,000円程度

支払い方法

クレジットカード決済

コンビニ払い

銀行振込など

割引制度(併願割引・ネット割引など)が適用される大学もあるので、対象となる場合は忘れず利用しましょう。

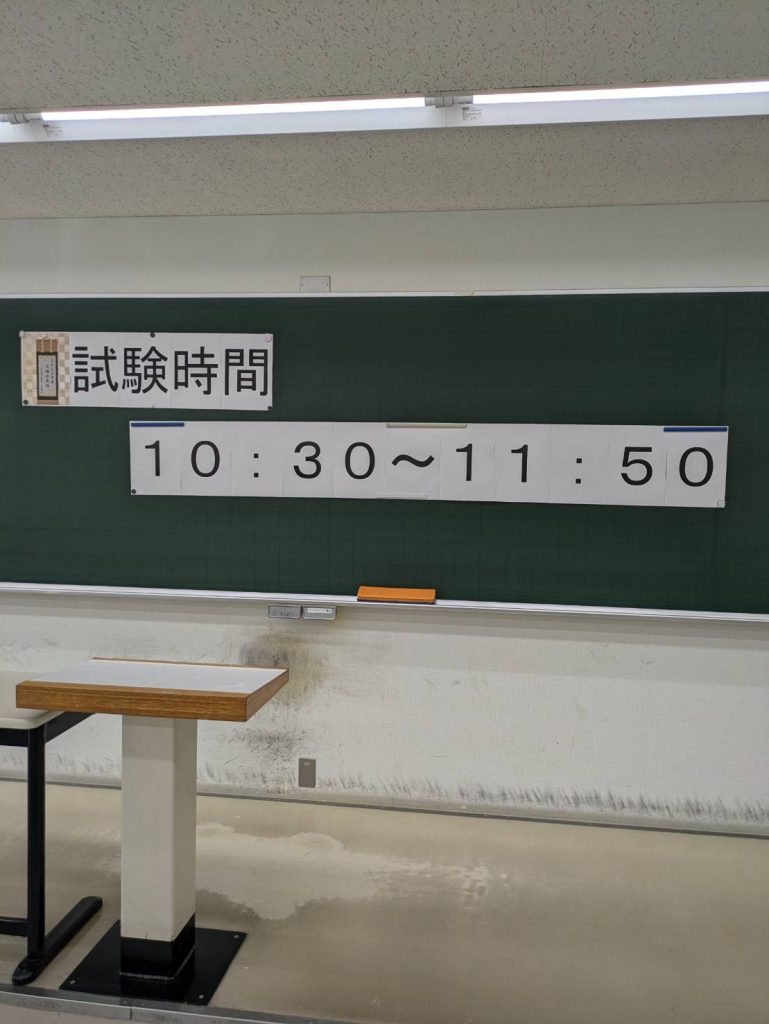

4.試験日程の整理は必須!

複数の大学に出願する場合は、試験日程が重複しないかを確認してください。特に「共通テスト利用型」と「個別試験型」で日程が重なることがあるので注意が必要です。スケジュールをカレンダーやアプリで整理するとミスを防げます。

5.提出前の最終確認

手続きを完了する前に、以下の項目をもう一度チェックしましょう。

入力情報(氏名・志望学科・試験方式)に間違いがないか

支払いが完了しているか

必要書類がそろっているか

提出後も出願サイトの確認を忘れずに!

まとめ

大学受験の出願は、志望校合格への第一歩です。焦らず確実に手続きを行い、本番に向けて準備を進めましょう。受験生の皆さんが自信を持って試験に臨めるよう、応援しています!