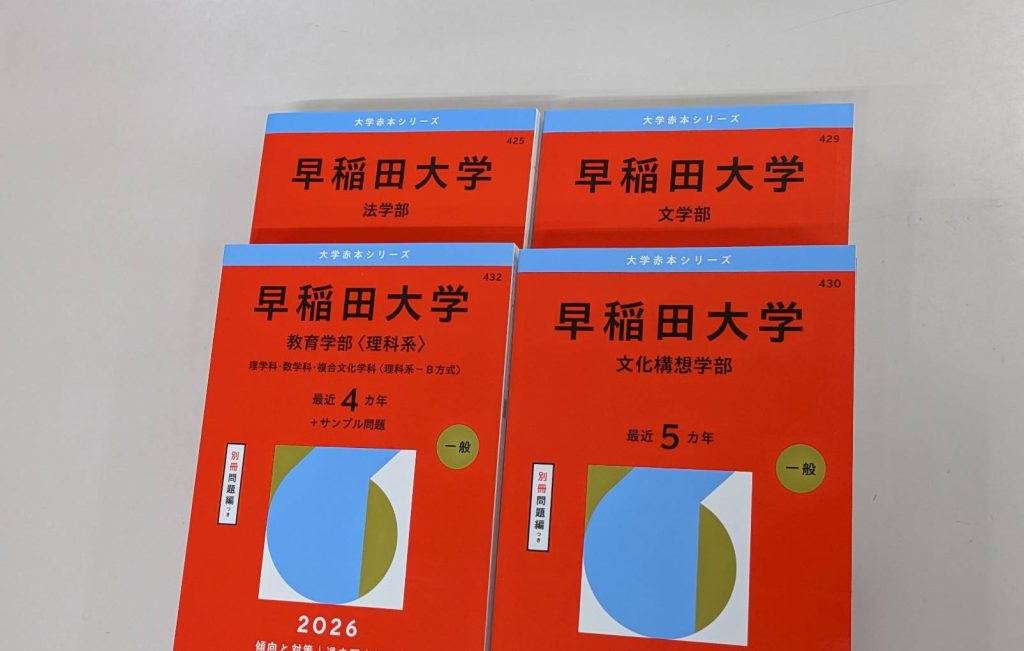

大学受験の勉強で欠かせないのが「赤本(過去問題集)」です。

でも、「とりあえず解けばいい」と思っていませんか?

実は、赤本は“使い方次第”で得られる効果が大きく変わります。

ここでは、赤本を使って合格につなげるための基本の流れを紹介します。

📘 “傾向を知る”

最初の1冊目は「どんな問題が出るのか」を知ることが目的です。

いきなり時間を計って解くよりも、まずは問題を見てみましょう。

- 出題形式(マーク式 or 記述式)

- よく出る分野

- 問題の分量・制限時間

これを知るだけで、「自分がどんな力を伸ばすべきか」が見えてきます。

🧭 複数年分を通して“大学のクセ”をつかむ

1年分だけでは、その大学の特徴はつかめません。

3~5年分を解くと、「この大学はこの形式が多い」という傾向が見えてきます。

その傾向を意識して勉強することで、対策が一気に効率化します。

たとえば、

- 読解問題が多い → 長文対策を重点的に

- 記述重視 → 採点者に伝わる表現力を強化

といったように、勉強の方向性が具体的になります。

✏️ 本番を想定して解いてみる

傾向を知ったあとは、実際の試験と同じ時間でチャレンジ!

最初は思うように解けなくても大丈夫。

大切なのは「解いたあと」です。

- どの問題で時間を使いすぎたか

- なぜ間違えたのか

- どの単語・文法・知識が足りなかったのか

この“分析”が赤本学習の本番。

「解く」より「見直す」に力を入れましょう。

🔁 “解きっぱなし”にしない!

間違えた問題に印をつけて、数日後にもう一度挑戦してみましょう。

意外と同じところでつまずくこともあります。

解き直しこそが、本当の実力アップにつながります。

赤本は“終わらせる本”ではなく、“何度も使う本”。

解き直しの回数が多いほど、合格への精度が高まります。

🌟 赤本は「自分専用の攻略本」

赤本を使う目的は「大学に慣れること」。

問題の難易度よりも、「自分の課題を見つける」ことを意識して使いましょう。

冬は、じっくりと自分と向き合う最高の時期です。

赤本を通して“自分の伸びしろ”を見つけ、確実に合格に近づいていきましょう!

✏️ 参考リンク: 赤本公式サイト(教学社)