本日、2月25日。いよいよ国公立大学の二次試験が始まりました。

今ごろ試験会場では、独特の緊張感と、紙をめくる音だけが響く静寂が支配していることでしょう。昨日までこの予備校の自習室で、ボロボロになったテキストや参考書と格闘していた皆さんの背中を思い出し、私たちスタッフも祈るような気持ちでこのブログを書いています。

「いつも通り」が、最強の武器。

入試本番、誰もが「特別なことをしなきゃ」「見たこともない解法を思いつかなきゃ」と焦りがちです。でも、合格を引き寄せるのは、いつだって「いつも通り」の積み重ねです。

- 毎日欠かさず音読してきた英語

- 何度も計算ミスを修正した数学

- 手が覚えるまで書き込んだ記述の構成

今日、皆さんが答案用紙にぶつけるのは、この1年(あるいはそれ以上)の間に積み上げてきた「日常」そのものです。特別な奇跡はいりません。ただ、皆さんが持っているものを、一文字残らず解答欄に置いてきてください。

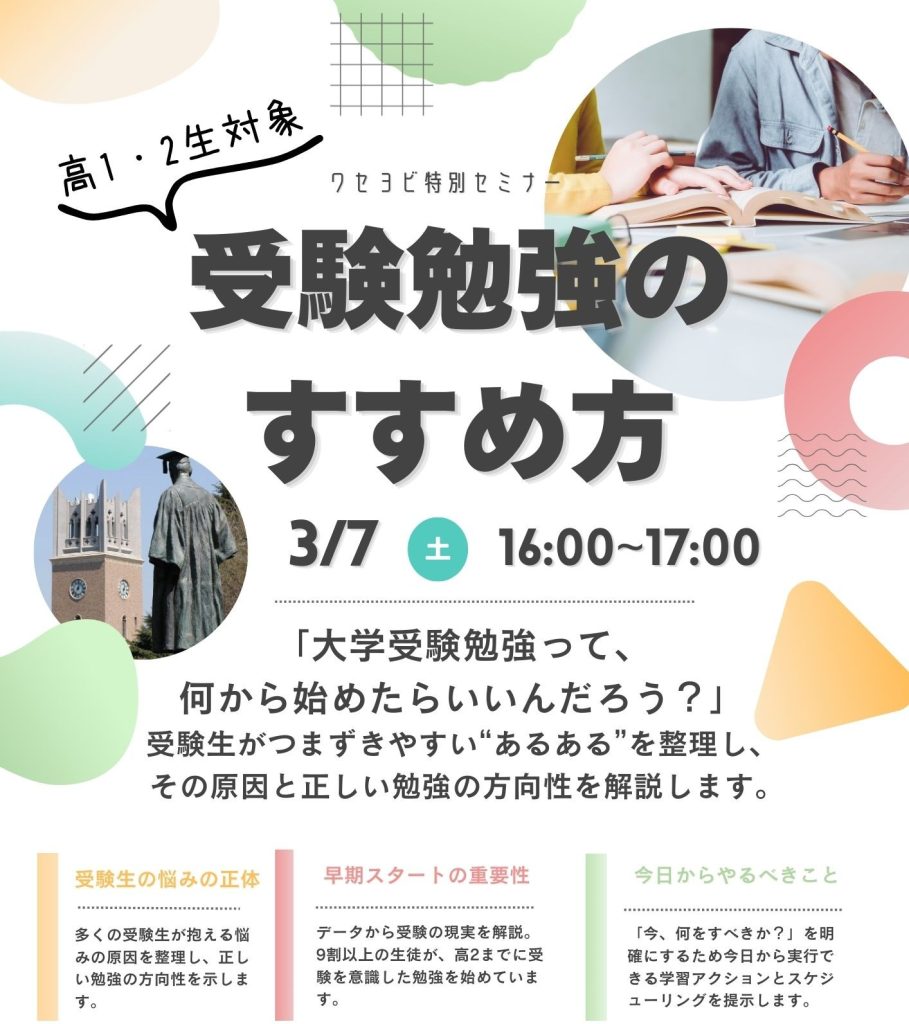

新高2・3生の皆さんへ

先輩たちが人生をかけて戦っている今日は、皆さんにとっての「1年前・2年前の日」でもあります。来年の今日、再来年の今日。皆さんはどこの大学の門を潜り、どんな気持ちで問題冊子を開いていたいですか?

今日という日の重みを知ることは、受験勉強において何よりのモチベーションになります。先輩たちが繋いでくれたバトンを次は自分が受け取るんだという覚悟を、ぜひ今日、刻んでおいてください。

最後に

試験は明日まで続く人も多いでしょう。1日目が終わったあと、「できなかったところ」を数える必要はありません。終わった科目は過去。明日の科目は未来。私たちが信じているのは、今、この瞬間を戦い抜いている皆さんの「現在」です。