高3生必見!10月の模試の復習方法

受験まで残りわずかとなる10月の模試。ここからは一つひとつの復習が受験本番に直結します。限られた時間を有効に使い、効率的に成績を伸ばすための3つのポイントをご紹介します!

1. 間違えた問題を優先的に復習する

模試の結果が返ってきたら、まずは間違えた問題を重点的に復習しましょう。この時期は、できなかった問題を克服することが最優先です。

- 知識不足:すぐに教科書や参考書でその分野を見直し、理解できたか確認。

- ケアレスミス:見落としや計算ミスなどは、その原因を分析し、次回は気をつけるポイントに注意しましょう。

- 思考のミス:解説を読み、正しい考え方を理解し、自分で説明できるようになるまで復習。

2. 分野ごとの弱点を明確にする

10月の模試は、受験本番までにどこを強化すべきかを知る最後のチャンスです。模試の結果を見て、自分の弱点を明確にしましょう。

- 苦手な分野をリストアップし、それぞれの対策にどれだけ時間をかけるか計画を立てることが大切です。。

- 全範囲をすべて復習するのではなく、苦手な箇所に集中して時間を使うことが効率的です。

3. 類題を解いて定着させる

復習をしたら、類題を解いて確実に身につけることが重要です。間違えた問題に似た問題を解くことで、本当に理解できるようになったのか確認できます。

- 過去問や問題集、今までの模試を使って、間違えた問題に関連する分野を集中的に解く。

- 苦手な問題をまとめたノートを作って、何度も見直すことで本番前の復習にも役立ちます。

まとめ

10月の模試は、受験本番に向けてのラストスパートです。できる限り効率よく、間違えた問題の克服と苦手分野の強化に集中しましょう。この時期の復習が本番の結果に大きく影響します。焦らず、計画的に取り組んでください!

合格体験記 2024年度 OT君

・慶應義塾大学 商学部 商学科 (一般選抜)

・早稲田大学 社会科学部 社会科学科

・明治大学 商学部 商学科 ・明治大学 経営学部 経営学科

・法政大学 経営学部 経営学科、市場経営学科 ・ 法政大学 法学部 政治学科

・東洋大学 経済学部 総合政策学科 ・東洋大学 法学部 企業法学科

に合格!

■受験を意識し始めた頃

受験を意識し始めたのは高校2年生の冬休みからで、本腰を入れたのは高校3年生の夏休みからでした。高校3年生の夏休み前までも最低限の勉強時間を確保していましたが、スイッチは入っていなかったです。そのため、受験勉強を始めるのはやはり早ければ早いほど良いと思います。

■特に印象に残っている授業

◆英語長文読解(プレミアム)・煙草谷先生

読み方の強弱、筆者の主張の見抜き方や重要構文など、様々な長文の読み方を身に付けられました。早稲田大学の長文も難なく読むことができました。

◆英文法・煙草谷先生

英文法の核を教えてもらい、そこから応用問題が解きやすくなり、得意分野になりました。高校1年生の時の英文法の貯金+応用で大学受験を乗り切ることができました。

◆早大現代文・笹岡先生

苦手な現代文が良くできるようになりました。授業での例え話や体験談が非常に面白く、こらえきれず吹いてしまったこともありました。この授業のおかげで現代文が好きになりました。参考書に手を出すより、笹岡先生の言うことを全て聞けば国語の成績は絶対に上がります。また、先生の授業を受けることで教養も身に付きますので、本当におすすめです!!!

◆早大古文・笹岡先生

授業はとても面白く、苦手な古文でしたが笹岡先生の言うことを聞いたおかげで入試本番では満点を取ることができました。参考書に手を出す必要はありません。

■成功した勉強法

先生たちの言うことを聞くことです。

よくある間違いとして、日本史の1問1答を極めていく人がいますが、それでは点数が上がらない場合があります。教科書の学習や通史、予備校のテキスト学習がやはり大事だと思います。大学によっては、1問1答で適わない場合もあるので、自分が受ける大学の過去問をチェックして対策した方が良いと思います。

■後輩たちへ一言

モチベーションを維持することが一番重要です。そしてなるべく志望校を高めに設定するべきです。自分の友人の中では志望校の1ランク下の大学に落ちる人がほとんどいなかったので、志望校を上げた方が良いと思います。

合格体験記 2024年度 SK君

・早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科(一般選抜)

・早稲田大学 商学部 商学科 ・早稲田大学 社会科学部 社会科学科

・明治大学 国際日本学部 国際日本学科 ・明治大学 経営学部 経営学科

・法政大学 人間環境学部 人間環境学科 ・成城大学 社会イノベーション学部

・成城大学 政策イノベーション学科 ・東洋大学 国際学部

に合格!!

■受験を意識し始めた頃

元々個別指導に通っていましたが、高2の冬には通学中と授業中に単語帳を見るくらいの勉強を始めました。本気で意識し始めたのは高3の4月からです。周りの人がそのあたりから勉強をし始めたのでギリギリ切り替えることが出来ました。環境に左右されるので、流されずにできるだけ早く始めると良いと思います。

■特に印象に残っている授業

◆早大現代文・早大古文・笹岡先生

安定した確実な力が身に着きました。受験のみならず、人生において重要なことが学べたと思います。また、自分の興味の幅が広がりました。先生の話を聞きたくなるので、授業に行くモチベーションも上がりました。

◆世界史・酒井先生

基本的なことや重要なところは反復してしっかり頭に残る授業でした。生徒同士のコミュニケーションが発生するので楽しみも増えて精神的な面でも支えになりました。

■成功した勉強法

単語帳などの暗記系は、1周目は分からないものをチェック、2周目は全く頭に入っていなくても行い、3周目以降は急成長するので繰り返すと良いです。

■弱点科目の克服法

国語が苦手でしたが、1日の配分を英語より多くして慣れるようにしました。得点源とまではならなかったのですが、足を引っ張らなくなる程度まで到達できました。文学史など細かいところまで勉強して、本試験で国語の知識問題は1つもミスをしませんでした。

■ワセヨビに通って得たもの

人生において大切なものを全て手に入れた気がします。

■後輩たちへ一言

偏差値が50代の高校でも、思ったより楽に早稲田にいけます!!!

秋の受験生必見!忙しい時期を乗り越える個別試験対策の学習計画

秋は、模試や定期考査が重なる受験生にとって最も忙しい時期の一つ。しかし、効果的な学習計画を立てて取り組めば、志望校合格に向けた大きな成長が期待できます。今回は、秋の学習を効率的に進めるための具体的なポイントを解説します。

1. 目標を段階的に設定しよう

秋の受験対策では、長期的な志望校合格だけでなく、模試などを活用して中期・短期的な目標を立てることが鍵となります。まず、模試ごとに「この科目で○○点を目指す」といった中期的な目標を設定し、その達成に向けた1週間ごとの短期計画を立てましょう。これにより、計画を細かく管理でき、無理のない進行が可能になります。

2. 模試と定期考査を学習ペースの調整に活用

模試や定期考査は、自分の学力を確認するだけでなく、学習の進捗を測る良い機会です。模試の結果をもとに、次回までに克服すべき課題を見つけ出し、その部分に特化した対策を行いましょう。また、定期考査では授業内容を復習するチャンスです。しっかりと授業での理解度を再確認し、苦手な部分を重点的に復習していくことが重要です。

3. 量より質を重視した学習を心がける

多くの問題を解けば安心という考え方に陥りがちですが、秋の学習では「量より質」が重要です。各問題にじっくりと取り組み、理解を深めながら進めることが、確実な学力向上につながります。時間をかけて解くことが必要な問題にも集中し、難しい問題にも挑戦することで、深い理解が得られます。

4. 計画の柔軟性を持とう

計画を立てたとしても、予定通りに進まないことはよくあります。1週間ごとの短期目標を立て、その進行状況に応じて計画を修正しましょう。計画が遅れている場合でも、柔軟に対応することで、ストレスを感じずに計画を進めることが可能です。

あなたのためのオーダーメイド学習計画! 早稲田予備校が全力サポートします

効率的に合格を目指すためには、あなたにピッタリの学習計画が必要です。早稲田予備校では、一人ひとりの目標や学力に合わせた学習計画を全力サポートいたします。

一緒に合格を目指しましょう!!

*早稲田予備校の資料請求はこちらから*

*早稲田予備校の個別相談のご予約はこちらから*

知っておきたい言葉の意味

国語の過去問題を見ると、言葉の意味を常識問題として問う大学があります。

文化庁の令和4年度『国語に関する世論調査』では、次のような意味問題が出題されました。気になる方はぜひ挑戦してみてください。

① 涼しい顔をする

ア)大変な状況でも平気そうにする

イ)関係があるのに知らんぷりをする

② 忸怩(じくじ)たる思い

ア)残念でもどかしい思い

イ)恥じ入るような思い

③ 情けは人のためならず

ア)人に情けを掛けておくと、巡り巡って結局は自分のためになる

イ)人に情けを掛けて助けることは、結局その人のためにならない

④ 雨模様

ア)雨が降りそうな様子

イ)小雨が降ったり止んだりする様子

⑤ 号泣する

ア)大声を上げて泣く

イ)激しく泣く

いかがだったでしょうか。

正解は、①はイ、②はイ、③はア、④はア、⑤はアです。

特に①と②については、正答率と誤答率の差が顕著に表れていました。①では61%の方が「ア」を選択し、②では52%の方が「ア」を選択していました。

このように、普段何気なく使っていたり目にしていたりする言葉が、誤って伝わり覚えてしまうことがあります。本来の正しい意味を確認して言葉の理解力を高めていきましょう!

自習室を活用し定期テストと入試対策を両立させる方法

受験生の皆さん!来週から高校の定期テスト期間が始まります。この期間中、定期テストの勉強と入試に向けた勉強を両立させるために、効率的な勉強法を実践することが重要です。以下のポイントを参考に、自習室を活用しながら計画的に勉強を進めましょう。

1. 具体的な勉強計画を立てる

まずは、定期テストと入試勉強の両方をバランス良く進めるために、具体的な勉強計画を立てましょう。

- 定期テストの範囲を確認し、各教科ごとに必要な勉強時間を割り振ります。

- 入試対策として、毎日の勉強時間の中に必ず入試に向けた科目の勉強時間を組み込むようにします。

- スケジュールを作り、どの時間帯にどの教科を勉強するかを明確にします。

2. 自習室を最大限に活用する

予備校の自習室は、集中して勉強するための最適な場所です。以下のポイントを意識して利用しましょう。

- 規則正しい時間帯に利用する:毎日なるべく決まった時間に自習室に行き、勉強する習慣をつけます。

- 適切な休憩を取る:長時間集中するために、1〜2時間ごとに短い休憩を挟んでもいいでしょう。

- メリハリのある学習:自習室では集中して勉強し、家に帰ったらリラックスできる時間を持つようにします。ずっとリラックスではダメです。

3. 効率的な勉強法を実践する

限られた時間で効率よく勉強するための方法を取り入れましょう。

- 重要ポイントに集中:定期テストの範囲内で特に重要なポイントに集中して勉強します。これまでの経験や授業で先生が言っていたことを参考に、出題されやすい箇所を重点的に学習します。

- 短時間で復習:毎日の終わりに、その日に勉強した内容を短時間で復習し、知識を定着させます。

- 入試対策:定期テスト勉強と予備校の授業で学んだ入試対策の内容を復習し、基礎固めや演習を進めます。

4. バランスを取る

定期テストの勉強と入試勉強をバランス良く進めるために、以下の点を心掛けましょう。

- 上手く両立する:定期テスト期間だからといって予備校の授業や入試対策をお休みしてしまえば本末転倒というもの。あくまでも目標は大学へ合格することだと忘れないようにしましょう。

- 夜中にダラダラ勉強しない:オンとオフの切り替えをしっかりしましょう。十分な睡眠を確保することで、効率的な勉強が可能になります。

まとめ

定期テストと入試勉強を両立させるためには、計画的な勉強と効率的な時間の使い方が重要です。自習室を最大限に活用し、入試対策は予備校の授業でしっかりと学びましょう。大変な時ほど手を抜かず頑張ってください!

【高校1年生】 定期テストへ向けての準備とバランスの取り方

5月は多くの高校で初めての定期テストが行われる月です。特に新しい環境での学びを始めたばかりの高校1年生にとって、この時期は新しい友達、新しい勉強の範囲、新しい科目、そして部活動と、多くの出来事が重なる大切な時ですね。

定期テストの重要性とは?

定期テストは、これまで学んだ内容の理解度を確かめ、今後の学習方針を立てるための大切な機会です。また、高校生活の学業成績を形成する上で、定期テストは非常に重要です。特に高校1年生の1学期の成績は、統計上高校3年間の成績に一番大きく影響するのでいっそう重要になります。中学生の頃は2週間前に先生からしっかりテスト範囲が発表されていましたが、高校になるとそこまで親切ではないことが多いようです。授業で教わった範囲を予めテスト範囲として勉強しておく必要があります。

部活動とのバランス

高校生活は学業だけでなく、部活動も重要な要素です。部活では仲間との絆を深めたり、リーダーシップを培ったりすることができます。重要なのは、部活動と学業のバランスをうまく取ること。計画的に時間を管理し、予備校の授業を活用しながら、効率的に学習することがポイントです。

エールを込めて

高校1年生の皆さん、新しい環境での挑戦は容易ではありませんが、それぞれの経験が皆さんを成長させる貴重な機会です。定期テストの準備は、高校生活の成功への第一歩となるはずです。予備校の受験アドバイザーや先生も、皆さん一人ひとりの可能性を信じて、全力でサポートします。勉強のスケジュールや部活とのバランスも、ぜひ予備校のアドバイザーに相談してください!

定期テストも、部活も、新しい友情も、全てが高校生活の素晴らしい一部です。準備を始めましょう、そして何より、この新しいステージを楽しんでください!

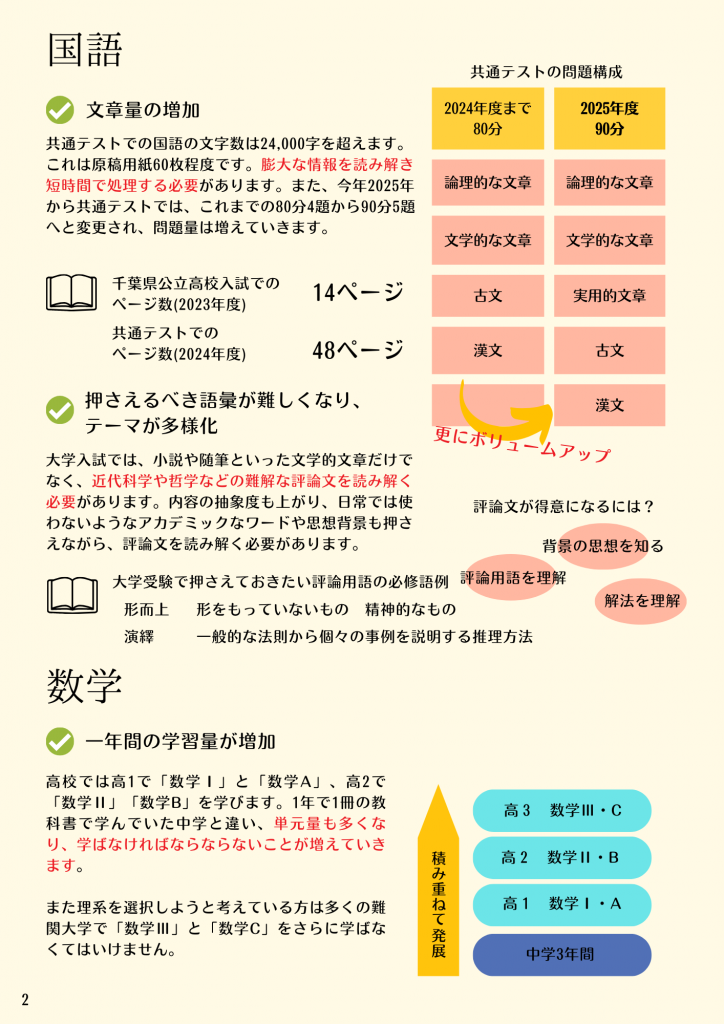

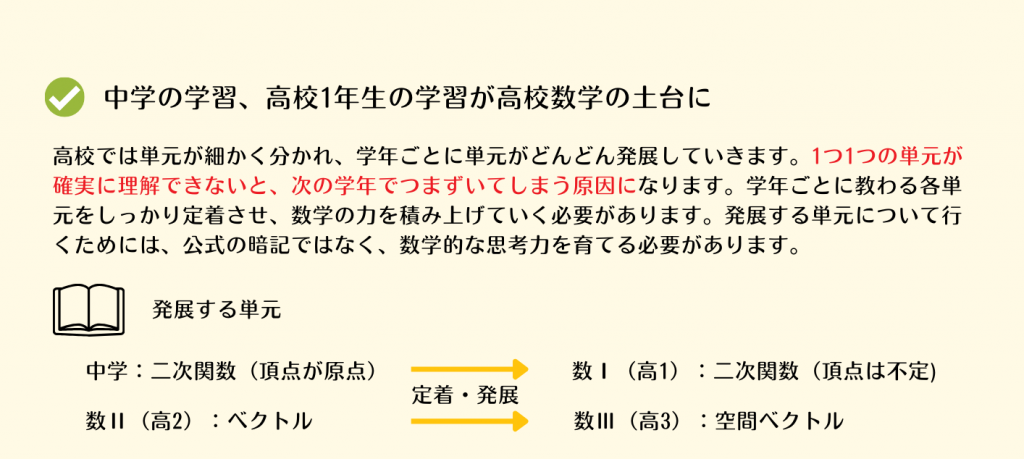

中学3年生受験お疲れ様でした!(受験ニュース国語・数学編)

中学3年生のみなさんは高校入試も終わり、落ち着いてきたころでしょうか。

そろそろ始まる高校生活に向けて期待が膨らみますね!今回もワセヨビ受験ニュース「中学と高校の勉強の違い」をお届けします。

高校生になってどんな勉強をするのだろうと不安に思う中学生も多いはず。高校ではどのくらい難しくなるのか、傾向をしっかり踏まえて、ゆっくりと大学入試に向けて対策してほしいと思います。

今回は国語、数学編です!

次回は社会、理科編を公開します!

前回の英語編も以下のリンクからぜひご覧ください。

中学3年生受験お疲れ様でした!

3月4日は、千葉県公立高校入試の合格発表日でしたね。

夢を叶えた方も、残念な結果となってしまった方も本当に受験お疲れ様でした!

早稲田予備校西船橋校では、3年後の大学入試も全力で取り組める手助けになればと思い、『ワセヨビ受験ニュース』を各高校で配布しました。

今回のテーマは、中学と高校の勉強の違い編です!

高校生になってどんな勉強をするのだろうと不安に思う中学生も多いはず。高校ではどのくらい難しくなるのか、傾向をしっかり踏まえて、ゆっくりと大学入試に向けて対策してほしいと思います。

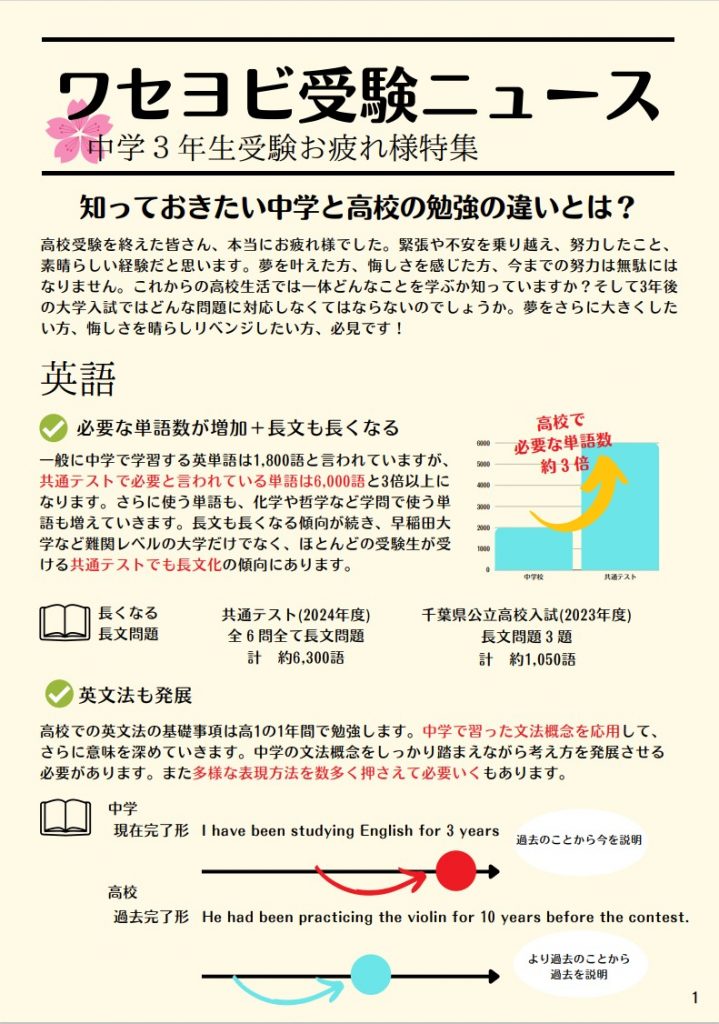

まずは英語の違いから見ていきます!